このホームページを通して会員相互の交流が一層深まり、活動の場が広がることを願います。

第91回:城南宮と「おせきもち」

京都の南、伏見区に城南宮はあります。延暦13(794)年、平安京遷都に際し、都の安泰と国の守護を願い創建されました。城南宮といえば、京都の人々には方除(ほうよけ)で有名です。方除とは、知らずに悪い方位に行くことや家の間取りが良くない時、方位の障りや家相の心配がないように祈願することを言います。

もう一つ、ここは春に「曲水の宴」が行われることでも知られています。ニュースで報道されたのを見て平安時代の宮中の歌会を再現しているのに驚きました。私はそのくらいの知識しかなく、城南宮に行ったことはありませんでした。

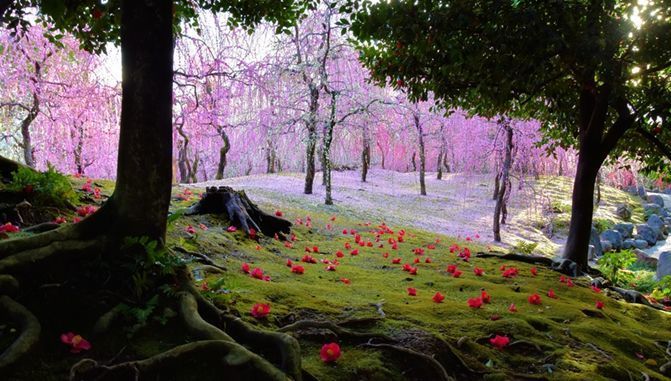

昨秋、大学時代の友人百合子さんが50年ぶりに京都に会いに来てくれて、旧交をあたためました。その時の縁で、びわ湖ホールでのあるイベントに誘ったところ、2月末にわざわざ京都を再訪してくれました。イベントとは別に、百合子さんの希望は例年2月末に見頃を迎える城南宮の枝垂れ梅を見たいというものでした。恥ずかしながら、私は城南宮の枝垂れ梅が有名だということを知りませんでした。しかし、城南宮の近くに「おせきもち」という美味しいお菓子がある事は知っていました。それはコロナに突入する直前の2020年、拙稿第68回にも書きましたが、文化財の修復に使う糊を寒い時期に作る「寒糊炊き会」の時に知り合った方が拙宅にいらした折、「通り道だったから」とお土産に持って来てくださったからです。「城南宮に一度一緒に行きましょう」と約束したまま、コロナに突入、そのままになっていました。

2月27日、岡山県津山市を早朝出て来られた百合子さんはまず宿に荷物を置き、昼前に京都駅で落ち合って、バスで伏見区の城南宮に向かいました。残念なことに今年は2月に一度暖かくなり、又一気に冷え込んだため、平年なら2月末には見頃のはずの神苑の梅が蕾しかない状態でした。神苑入口で入苑料1000円を払う時「蕾しかありませんがよろしいですか?」と念を押されました。閑散とした静かな神苑はいいものでした。「もし見事に咲いていたら、とんでもない人出で人しか見えないよね。」と話しながら起伏のある神苑を散策しました。ほとんどが蕾でしたが、美しく一輪咲いている白梅を見つけうれしくなりました。そして、

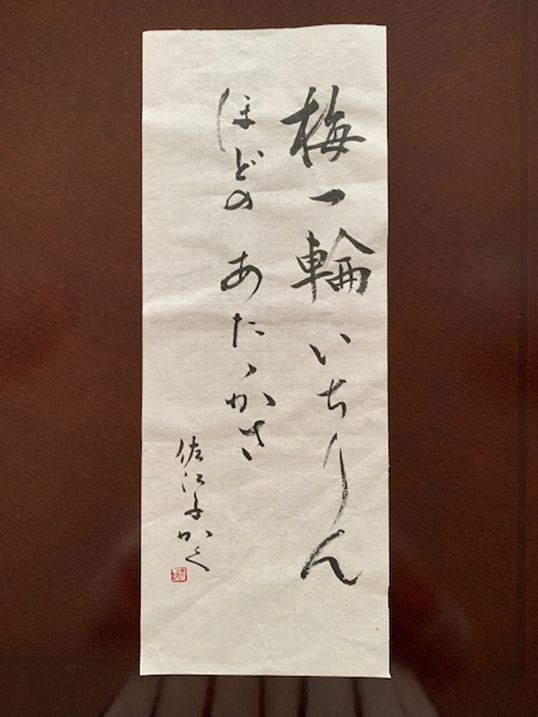

「梅一輪 いちりんほどの 暖かさ」

の俳句を思い出しました。作者は芭蕉の高弟、服部嵐雪です。満開見頃もいいけれどこの一輪がとても美しかったので帰宅後、書にしてみました。お恥ずかしいのですが掲載します。

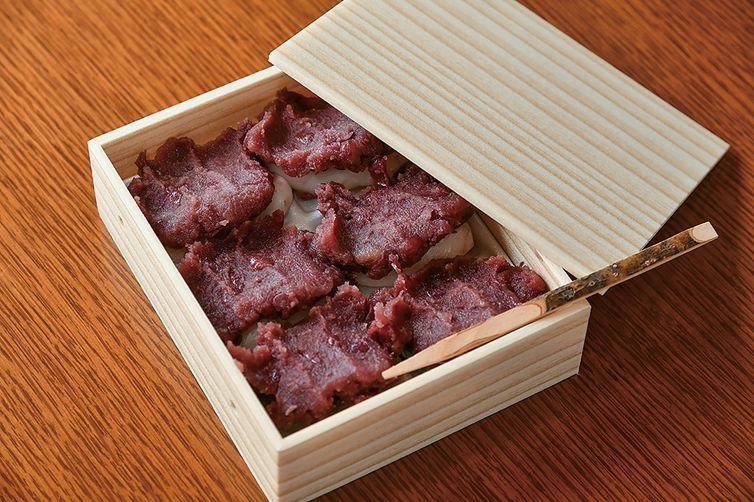

城南宮は椿も有名らしく、神苑の周りはたくさんの品種の椿が咲きほこっていました。じっくりと見て回った後、城南宮を出て鳥羽街道を隔てた所にある「おせきもち」に行きました。昼ご飯を食べそびれている百合子さんと店内で頂こうとしたら「喫茶はお休みしています」と言われてガックリ。コロナ以降、店内飲食ができないとはなんとも惜しいことです。白餅とよもぎ餅につぶ餡が乗った6個入りの「おせきもち」1箱と、他にはもう1種類だけあった「おはぎ」2個を購入しました。

おせきもちは江戸時代、この地に「せき女」という美しい娘が鳥羽街道往来の旅人に茶屋を設け、あんころ餅をつくり、いたわった為たいへん評判になったそうです。それが「おせきもち」と名をとどめ、その後なんと450年以上も名物餅として商われ続けてきたとはびっくりです。現当主は18代目とのことです。たった今、確認のために電話しましたらご当主が出られ教えてくださいました。「おはぎ」は元々、ご主人のおばあさまがお盆に作って、ご近所や親戚に配っていたところ、評判となり30 年ほど前から販売するようになったそうです。「おせきもち」は1店舗のみ、賞味期限が1日限りです。ここに行かないと手に入らないのは致し方ないことです。

昼食抜きの百合子さんがどこか食べられる場所はないかと探したのですが、やっと見つけたお店は順番待ちで1時間半後と言われてしまいました。仕方なく昼食はあきらめ、飲み物のみそこで購入し、店の庭先にある石造りベンチに座りました。肌寒くも春の柔らかい光の中で今、買ったばかりの「おせきもち」と「おはぎ」、ほかに城南宮境内の出店で求めた「椿餅」を1つずつ頂きました。「おせきもち」は一口大のシコシコと腰の強い餅に甘さを抑えた粒あんがたっぷり乗っていて、いくつでも口に入る美味しさでした。こし餡のおはぎも、珍しい「椿餅」も同じく美味しかったです。

百合子さんは「まんじゅうだけの昼ご飯、初めてだわ」と言って、二人で大笑いしました。私が笑えたのは彼女が3種のお菓子を「まんじゅう」という一言で言ってしまったことです。

写真を撮る前にお腹に収めてしまいましたので、KYOTOLIFEさんの画像を拝借しました。

百合子さんは城南宮境内にあった珍しい品種の椿の写真をよく撮っていました。昨秋訪れた萩の花で有名な梨木(なしのき)神社でもそうでした。そこで「百合子さん、お花が好きなのはご自分の名前と関係あるの?」と聞くと、「名付けたのは父だが、母が子どもの心の教育のためにと花を植えていたの。慎ましい暮らしだったが家には数々の花があったわね。」との答えでした。

【参考文献】

- 「城南宮」しおり

- 「おせきもち」しおり

- 秋山十三子「おせき餅―ひなびた野の味わい、茶店菓子」『京のお菓子』中央公論社、1978

【参考サイト】

(2025.3.22 高25回 堀川佐江子記)