このホームページを通して会員相互の交流が一層深まり、活動の場が広がることを願います。

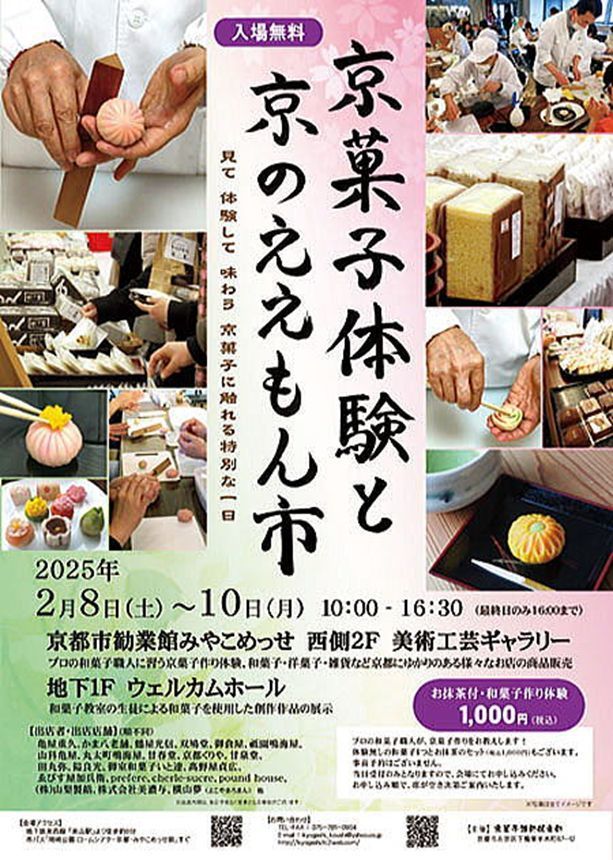

第90回:京菓子講師倶楽部の体験イベント

そこで、2月10日、平安神宮近くの岡崎にある京都市勧業館みやこめっせに行って来ました。ちょうど保木進さんがいらしたので、ご挨拶して、かつて娘がこれこれしかじかと申し上げると「おりますよ」と控室にいる明子さんを呼んでくださいました。初めてお目にかかりましたが、父上が始められた「京菓子講師倶楽部」は京菓子を皆さんにより広く知ってもらう為に京菓子教室を開いていると教えてくれました。

新聞記事によると、同倶楽部は2006年に発足。当時市内で洋菓子が流行し始め「和菓子は追いやられる」と危機感を覚えた職人たちが、その技術と伝統を発信する為、幼稚園や小学校で実演や試食を行なって来たそうです。みやこめっせでのイベントは2011年に開催し、今年は15年目。今回で一区切りにするそうです。

講師倶楽部のメンバーは当初の5店舗から20店舗前後となり、その中には拙宅の近所の「山科亀屋」、以前は大丸山科店に入っていた「芳治軒」、水羊羹の「甘泉堂」、おせんべい・白川路の「田丸弥」、鳩餅の「双鳩堂」と私が拙稿に取り上げたお店がいくつもあり、他にも若い頃住んでいた北区の「御倉(みくら)屋」もメンバーでした。それらのお店の代表菓は隣の部屋で購入することもできました。

「京菓子体験」は2013年にしらはぎ会の京都旅行でもしましたし、2015年には和菓子のお稽古にも通いました(拙稿第26回和菓子のお稽古「錦玉」作りと渋沢栄一、参照)が、せっかくのイベントですので、「お抹茶付・和菓子作り体験1000円」に参加しました。2、3人が1組になり、講師一人が付いて丁寧に教えてくださいます。私の先生は西陣にある老舗「かま八」7代目のお兄さんでした。隣では6代目の当主である父上が教えていました。

用意してもらっている「こなし生地」でまず練習です。生地を2つに分けて丸め、一つは餡、もう一つは平べったくして餡を包みます。それから三角棒の角で筋を付けて仕上げます。次はいよいよ本番です。白餡を丸めた上に紫色に染めた餡を少し薄く伸ばして乗せ、こなし生地で包んでいきます。そのあと、三角棒で12等分に筋を付け、丸い箸の先端を使い花びらにします。最後に先生が黄色のおしべめしべを丸く付けてくれて、菊の完成です。紫色の餡を重ねたところが薄紫に透けていい感じです。難しい餡を炊くことなく成形するだけでしたので、素人でもなんとか形になりました。ここまでの準備がとても大変だったことと容易に推察できました。係の方がお抹茶を点ててくださり、倶楽部の皆さんに感謝しながら頂戴いたしました。

保木さんの父上のお店は「笹屋吉清」と言って下鴨の京都府立植物園近くにありましたが、ご高齢になられたことで、昨年閉店し、今は和菓子教室のみをされているそうです。京菓子倶楽部には若い店主さんもたくさんいて、これからも美しい京菓子を作り続けて行ってもらえると、和菓子好きの私は安心しています。

(2025.2.14 高25回 堀川佐江子記)