このホームページを通して会員相互の交流が一層深まり、活動の場が広がることを願います。

第63回:二条城茶会 松井紫朗さんの「宇宙を感じる茶席」

今年は京都新聞創刊140年、二条城世界遺産登録25周年とのことで、それらを記念して「京都二条城茶会」を開催するという新聞広告を見ました。茶道4流派の家元によるお茶席と並び、ひときわ目を惹いたのが、松井紫朗(しろう)さんの「宇宙を感じる茶席」というタイトルでした。

松井紫朗さんは彫刻家です。しかしちょっと、いやかなり変わっていて、巨大なバルーン(風船)を造形し、その中に入ることもできたり、筒状の大きなバルーンが建物を突き抜けたり、不思議な空間芸術の作家、現代美術家です。私は今まで、京都国立近代美術館(2010)、名古屋の愛知芸術文化センターでの「あいちトリエンナーレ」(2010)、豊田市美術館(2011)等で作品を拝見しています。

記事によると、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士が採取した「宇宙の一部」を詰めたガラスボトルを手に取り、壮大な時空と自分との関係に思いを巡らせてもらう趣向とのことです。松井さんは「私たちはこの宇宙世界の中で、今どこにいるのか、茶会を通じて感じて欲しい」ということです。

5月18日、19日、それぞれ午前10時、午後1時各20人ずつの募集ではとても無理と思いあきらめていました。ところが連休を過ぎた頃、松井紫朗さんの叔母様である金春さんから、このお茶会「宇宙を感じる茶席」へのお誘いがあり、驚きました。金春さんは拙稿第38回「萩を愛でる会」と幸田文「雨の萩」に登場する、日頃懇意にしている能楽師、金春康之さんの奥様で、紫朗さんは萩を愛でたお宅Mさまのご子息なのです。

二条城でするお茶会、しかもこんな風変わりな聞いたこともないお茶会。興味津々でしたが、足のすくむ思いでした。「万が一まだ席があり、金春さまもご一緒なら」という希望を言って参加の意思を伝えました。そうしたら、紫朗さんは「こんなお茶会だれも来んやろ」とあっさり二席確保してくださいました。

それで2日目の19日午後1時の回に行きました。場所は二の丸御殿台所前庭、大きな風船が突然目の前に現れ、ちょうど紫朗さんが出て来てチャックを閉めるところでした。出入りすると空気が抜けるのですぐ閉めて、空気を送り込んでいます。まず隣のテントでレクチャーがありました。映像を見ながら、「手に取る宇宙-Message in a Bottle」プロジェクトについて説明を受けました。

今、この瞬間も宇宙で活動を続ける宇宙飛行士たちや、宇宙空間に浮かぶかけがえのない美しい星=地球に思いをはせることで、広大な宇宙の中の「地球人類」という意識を、未来に向けて育てていくことがこのプロジェクトの目的ということです。それにはNASA、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、宇宙飛行士、技術者はじめ多くの人が協力して実現しました。「宇宙」の取り込みは最初失敗しましたが、2度目は、宇宙飛行士・星出彰彦さんが、宇宙船のアームに取り付けたボトルを船外に出してふたを閉めることで成功しました。このように、「宇宙」を取り込み、「宇宙」の詰まったガラスボトルを、無事地球に持ち帰ることができたくだりは、話を聞いているだけで臨場感がありワクワクしました。

いよいよバルーンの中の茶室に案内されました。その前に皆で集合写真を撮りましたが、紫朗さんは「映ると都合の悪い方は後ろを向いていて下さい」と言われ、笑えました。だれも後ろを向く人はいませんでした。「宇宙を見上げてください」と言われたのでみんな上を見上げました。中に入ると扇風機で風を送り続けていて、ホントに風船なんだと納得しました。

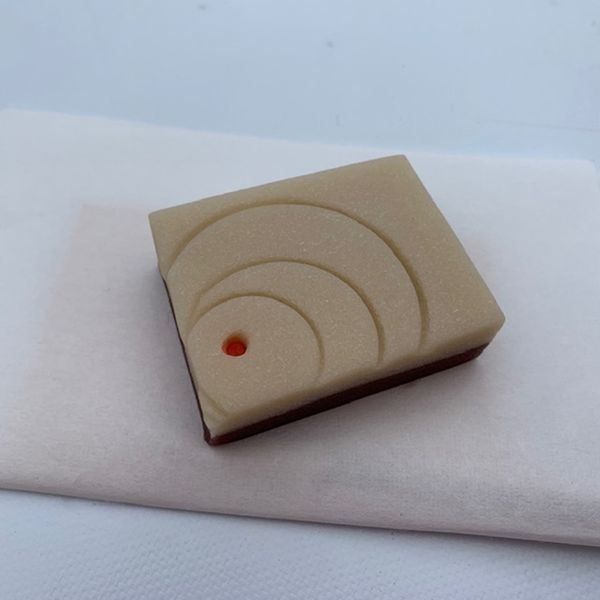

紫朗さんが席主で、お点前は陶芸家の森野彰人さんです。薄暗い普通の茶室と違って白い風船内は明るくてまぶしい程です。お菓子は末富に特注した「ブラックホール」です。上が白、下が黒の二層の、多分こなし生地でしょう。上の層の端に小さな丸い穴が空いていて、覗くと赤く見えました。末富のご主人、山口富蔵さんはよくテレビでも見かけますが、むずかしい注文を受けて、一生懸命考え、試作を重ねて応じると語っていました。どこにも売っていない創作菓子をいただいて嬉しく思いました。

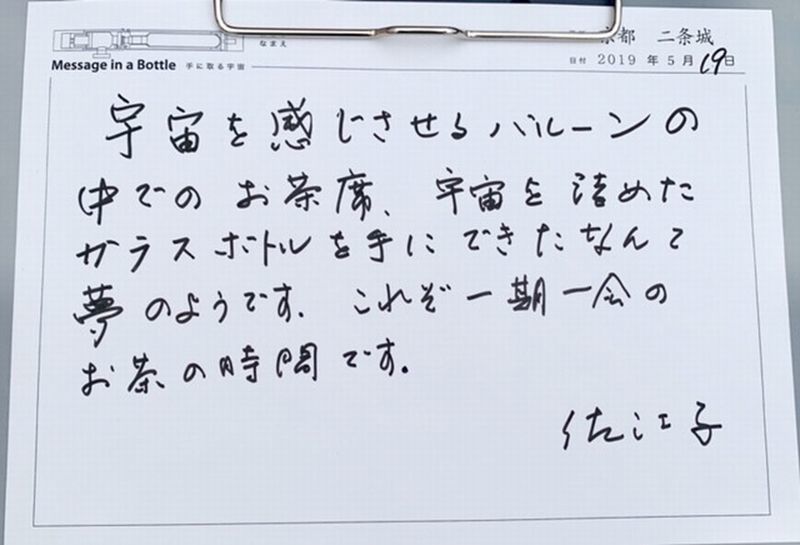

この「手に取る宇宙」のプロジェクトでは、紫朗さんは東大寺大仏殿中門前、日本で宇宙に最も近い富士山頂、ハワイ等々日本の各地、世界の各地で地上ミッションをくり広げています。できるだけ多くのみなさんに、この「手に取る宇宙」を体験してもらい、そして、そこで感じたこと、考えたことを書きとめてもらうのが狙いです。それらはアーカイブとして、WEB上の「手に取る宇宙」のHPに蓄積され、人類の未来に向けたメッセージとして伝えられていくことになるのです。

というわけで、お菓子をいただき、森野彰人さん作のお茶碗でおいしいお茶を飲み、宇宙を手にしただけで終わりではなく、配られた紙に「感じたことを書いて下さい」と言われた時はギクリとしました。書けた人から係の人が写真に撮り、後にHPにアップされます。書いた紙は用意された筒に収めて持ち帰りました。"Message in a Bottle"というシールで封印し、昔よくあった、瓶の中に手紙を入れて、海に投げ、何年も経って誰かの所に届くという遊び心を思わせる趣向になっていました。

お茶会とは本来、人をもてなすもので、リラックスして、その時間を楽しんでもらうことと思っていましたが、今回の紫朗さんの「宇宙を感じる茶会」ほど意表を突いた茶席は初めての体験でした。

昨夜のEテレ「クラシック音楽館」は、エストニア出身の指揮者パーヴォ・ヤルヴィさんが指揮をしていました。今、わたしが最もひいきにしているN響の主席指揮者です。京都紀行・ドキュメントとして、彼が今年2月に京都を訪れた時のことを映し出していました。その中で、武者小路千家を訪ねて家元に、「茶の湯の究極の目的はなんですか?」と質問する場面がありました。すると家元は「別世界を味わうこと」と答えたのです。

紫朗さんのお茶会は私にとって、究極の別世界でした。

(2019.6.3 高25回 堀川佐江子記)