このホームページを通して会員相互の交流が一層深まり、活動の場が広がることを願います。

続編その23:「人道の正体」そして「遠州の偉人たち展」を終えて

幡鎌さち江(24回)

しらはぎ会の皆様、こんにちは。

例年にない猛暑が続いておりましたが、彼岸の中日を過ぎて秋らしい風を感じる今日この頃となりました。

さて、正月1日の大地震から少しづつ復興の明るい兆しが見えてきた能登半島、しかしながら、またも無情の大豪雨被害の連日の報道に心を痛めている方も多いことと存じます。

そして、広く世界を眺めれば、いまだイスラエルとパレスチナの果てしない報復の連鎖、ウクライナとロシアの戦争など、「人間とはかくも愚かなものか!」と痛感させられる毎日でございます。

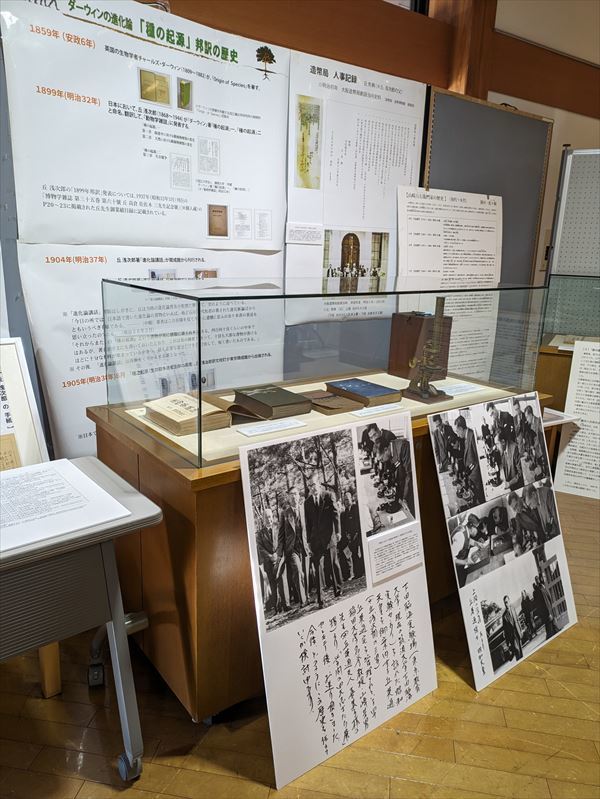

明治38年11月、丘浅次郎は「人道の正体」という論文を執筆、「中央公論」に発表しました。(※明治39年初版の『進化と人生』に収録)

その一部を以下、抜粋紹介いたしましょう。

「まず第一に上述のごとき人道なるものは実際に存するものか、または幽霊のごとくに単にうわさだけにとどまって、実際には存在せぬものかと考えてみるに、・・・・。(略)

しかしながら、また広く他人の行為を観察し、かつ自分の内心を顧(かえり)みると、・・・・(中略)・・・例をあげたら限りがないほどに、人間のなすことは矛盾で充満している。それゆえ、単に今日のありさまだけを見ると、実に人間なるものはとうてい解釈することのできぬ謎中の謎のごとくに見える。・・・・(中略)

人間の先祖がいまだ猿同様であって、少数の個体が集まって団体をなし、団体との間で激しく生存競争していたころには・・・団体生活に必要な本能すなわち利他心がある程度まで発達したであろうが、・・・人間らしくなってからは・・・その進歩がほとんど止まって、かつて猿同様の時代に得ただけの本能的利他心がほとんどそのまま今日まで伝わっているようである。否、すこしずつ退歩してきたのではないかと思われる。されば、公平に比較してみると、今日の人道なるものは猿道とは伯仲(はくちゅう)の間(かん)で、蟻道、蜂道等に比すればはるかに低い程度に位するものと言わねばならぬ。・・・・(中略)

人間は団体生活をなし、団体同志で競争して生きているものであるが、その単位となる団体は民族である。以上述べたところを特に人間にあてはめて言うてみれば、一民族内の個体間の利他心は、その民族が外に対して民族的利己心を実現するために必要なもので、この二者はほとんど同一物の両面ともみなすことができる。戦争をするには挙国一致が必要であり、挙国一致は個体の利他心によって初めてできるものであるゆえ、戦争と人道とは非常に密接な関係がある。すなわち外に対して戦争として現れる民族的利己心が内に向こうては個人間の人道を要求するのである。世の中には戦争と人道とをもって全く相反するもののごとくに考えている人も多いが、団体動物の生活を比較研究して人道なるものの真意を確かめてみると、戦争と人道とは同一物の表面と裏面とのごときものであって、われわれは人道によってのみよく戦争しうると言うてもよろしい。しかして人間の生来の利他心は実に微々たるもので、これにゆだねておいたのではとうてい必要なだけの人道はおこなわれぬゆえ、法律、道徳をもって、しいて人道を行なわしめる必要が生ずるのであるが、・・・。」

丘の言によれば、人類は脳と手を発達させ、遥かな旅路を経て、文明という叡智を獲得してきたが、その一方で、協力一致の精神を退化させ、私欲主義が支配するようになった。

しかるに、生存競争激烈な世の中で、宗教の我欲を棄てるという教えを他に先んじて行えば、たちまち取り返しのつかぬ苦境に陥(おちい)るおそれがある。「1、2、3」の号令の下(もと)に、人類うち揃って教えを実行するときがくるまで、実現は無理な注文であろう。そして、それが人類の本来の性質として出来ぬことならば、蟹(かに)が「縦に這(は)うことが、いかに理想であるか」といって満場一致で議決しても、何にもならぬのと同じで、むしろ「いかに、よく横に這(は)うべきか」を考えることこそが大事だと述べている。

「人類は現実を直視した解決法を見つけることが肝要だ」という丘の考えには、現代を生きる私たちも傾聴するべきものがあるのではないでしょうか!

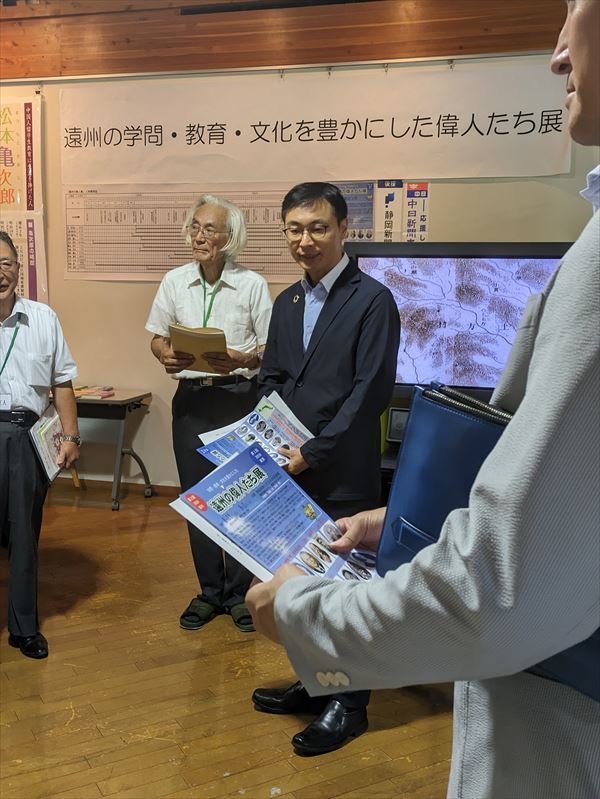

さて、8月18日から9月1日まで掛川で開催いたしました「遠州の偉人たち展」は、期間中約800名ぐらいの方が御来場され盛況のうちに幕を閉じました。

多くの方々の御協力で偉人展が開催できましたことに感謝いたしております。

初日、会場にて会長の鷲山恭彦・東京学芸大学元学長の開幕の挨拶、来賓の久保田崇・掛川市長の御祝辞でオープン。続いて、交流会会場の仰徳記念館にて、記念講演(「ブラジル移民の父・平野運平」と日系移民の歴史など)。偉人展顧問の朝比奈豊・毎日新聞社名誉顧問、松井三郎・前掛川市長、横山俊夫・静岡文化芸術大学理事長・学長、石井潔・前静岡大学学長、さらに丘浅次郎の縁者である山﨑芳男・早稲田大学名誉教授などのスピーチで素晴らしい交流会となりました。

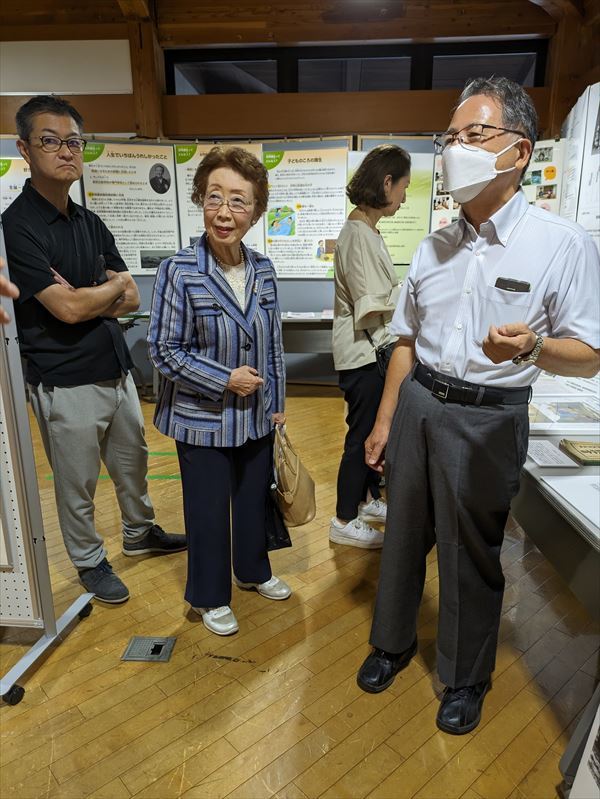

また、25日には、拙著執筆に多大な御協力を賜りました塩尻和子・筑波大学名誉教授(元副学長)、その御主人様の塩尻宏様(※元リビア大使)、高栁俊男・法政大学教授、講談師・田辺一邑さん(※北高31回)、名倉慎一郎先生(※北高20回磐田歴史文書館)、鈴木真人・浜松市議会議員(※北高29回)などが御来場くださり、皆様とその後、国指定重要文化財登録に向けて改修中の掛川松ヶ岡・山﨑邸(※明治天皇行在所)を特別に見学させていただきました。

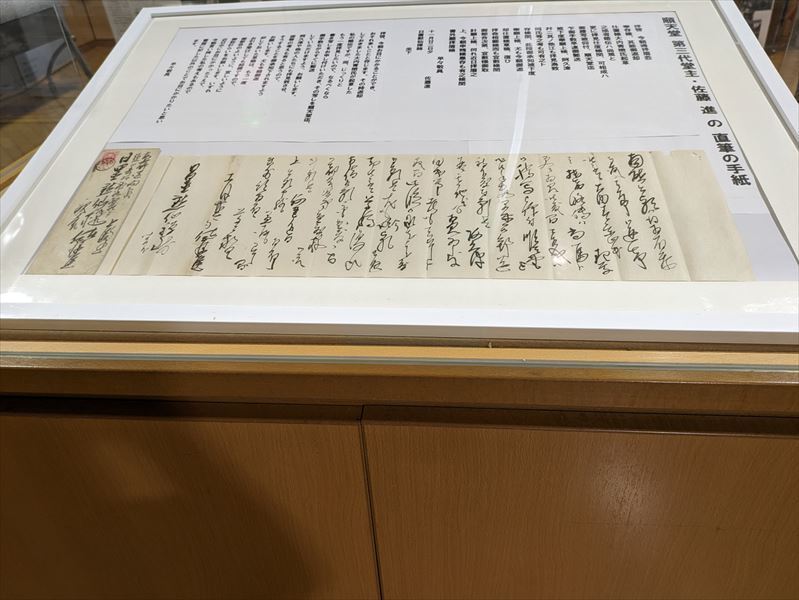

また、26、27日に東京から丘浅次郎の孫(母方)の岸公子様(※父方祖父は歌人・佐佐木信綱、東京三菱銀行〈現:三菱UFJ銀行〉元頭取夫人)、その御子息様たち、そして前述の山﨑芳男・早稲田大学名誉教授(※大陸移動説の紹介や日本に氷河があつたことを発見した近代地理学創始者・山﨑直方<なおまさ>の孫)が来訪され、丘浅次郎建立の墓がある竜泉寺(※磐田市白羽)や、70年~100年に一度咲くという「リュウゼツラン」が今年の夏咲いた磐田市見付の大久保邸を訪れ、その後、「偉人展」に御来場されました。

(※なお、「大久保邸」は、国指定重要文化財・見付学校の創設に貢献した大久保忠尚、男爵・大久保春野ゆかりの庭園。大久保家は沼津城主、初代・小田原藩主、天下の御意見番「大久保彦左衛門」などに繋がる名門。現在管理されている方は大久保家縁者で、浜松北高元校長・伊藤新七郎先生の御子息)

その他、北高恩師である田中高志先生(※国語)、北高元校長・恩田征弥先生、鈴木敏弘・北高同窓会元会長などもお見えくださり、嬉しい限りでございました。

猛暑やゲリラ豪雨の時節ではありましたが、多くの方々の「偉人展」御来場、改めて御礼申し上げます。

2024年9月28日 記

(続く)

【出典】『進化と人生』増補四版 丘浅次郎著 大正10年 開成館